�O�c�NJy�틳���@Wind Instruments Labo�̃w�b�_�[

�O�c�NJy�틳���@Brass��Wind Instruments Labo

����ɏ���āA�����o�������Ȃ��I

���ꂾ�Ƃ���ƁA�������c�B

�g�����y�b�g�E�R�����`���X�A�����邱�ƂȂ�

���傫�����ƁA��������

���{�ł́A���܂��ɂ����郌�x���ŁA�u���̑傫�����Ƃ́A�������Ƃ��v�Ƃ����Œ�ϔO������B

����́A�Ƃ�ł��Ȃ��ԈႢ�ŁA�ނ��돬�����ق��������B

�������Ƃ����Ă��A���������������ł́A��X�������ɂȂ�B

���̈��͂����������A�\�t�g�ȉ��A�Ƃ����̂��������B

�����������́A������ƕ����ƁA�S�n���������ŁA�������Ďh���I�ł͂Ȃ��B

�Ƃ��낪�A�����}�C�N�Ɍ������Đ����ƁA���������͂ɂȂ�B

���ꂪ�A�E�B���g���E�}���T���X��E�H���X�E���[�j�[������Ă��邱�Ƃ��B

�ނ�̐������߂��Œ����ƁA�ƂĂ����炩���A�����₭�悤�ł���B

�������A�����}�C�N�ɏ��ƁA���̖��x���Ⴄ����A���̂������j��͂ށB

���̗����オ�肩�����A�Ⴄ�̂��B

���{�̃o���h�w���҂ɁA�c�O�Ȃ��炱�̂�����̗������킩���Ă���l�́A���ɂ����Ȃ��B

�ނ���A���ԓ��ɂ悭��������A�����悤�ȉ����A�����̂����B

�݂Ȃ���̎���ɂ��A���������w���ҁA�v���C���[�������̂ł͂Ȃ����B

�Z�N�V�����̒��ɁA��l�����n���ł��������o���A����̉��������Ă��܂��悤�ȃq�g�͂��Ȃ����낤���B

����������A�ЂƂ����A�������@������B

�������獡�����A�����o���̂��I�i�j

�����̃X�s�[�h

�O���Ɋ֘A���邪�A�ނ��A�t�H���e�̎w����������ł́A���E�h�ɐ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��������{�́Amp��mf�̒��Ԃ��B

�܂��A���̒���傫���J���Đ����l�����邪�A���ɃX�s�[�h�����o�Ȃ��B

�d�����A��݂Ȉ�ۂ�^����B

����ł́A���̒����������ۂ��āA�ׂ������X�^�C�����A���E�W�����B

���̂ق����A�����t���[�Y��A�㉺�̓����ɓK���Ă��邩�炾�B

���Ǝ��̂�������傫���J���Đ����l�́A�ׂ����t���[�Y�������Ȃ��B

���͂�A�N�����b�p���炢�����A��ڂ��Ȃ���������Ȃ��B

������A�����Ɍ������Ⴄ�Ɓc�A

���[�A����[�J�b�R���`���I�i���j

����Ȃ��Ɩ{�l�ɂ͌����ɂ����Ƃ����l�́A

�������A�����o�������Ȃ��̂����I�i�Ĕ��j

�����邳���o���h

���邳�����R�ɂ́A����������B

�����ɁA�Q�_�B

�@�S���̐��������Ԉ���Ă��āi�܂�͂�ł��āj�A�S�̂��A������ԂɂȂ�B

����́A���̃v���C���[�̉����傫�����A�����Ď��������������Ă��܂��ꍇ���A����B

���Ă��āA���ꂪ����ɔg�y����B

�A�r�b�O�o���h�Ȃǂɑ������A�M�^�[��x�[�X�A�L�[�{�[�h�̓A���v��ʂ��ĉ����g�債�Ă���̂ɁA�NJy��ɂ͂܂������}�C�N���Ȃ��B

�NJy����ł����̂�������A�x�[�X��M�^�[�̉��ʂ��A�A���v���x�����ŏ����ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

����́A�����W�̐ӔC�ł�����B

���������Ŋׂ肪���Ȃ̂́A�u����A����̉��͏������̂��ȁv�ƕs���ɂȂ邱�Ƃ��B

�t�ł���B

�������Ȃ��ق����A�������̂��B

���̊��ŋq�Ȃɕ�������NJy��́A�ԈႢ�Ȃ��A�I�[�o�[�u���E���Ă���B

���n�C�E�m�[�g�̕s�v�c

���NJy��Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ŁA�n�B�����l�̉��قǁA�����I�ł͂Ȃ��Ȃ�B

�S�n�悭�A���炩�������ɂȂ�B�����ƕ����Ă�����B

�����ۂ��A�Z�p�̂Ȃ��l�قǁA���܂ł��p���p���Ƃ����������̗v�f�������Ȃ��B

������A�u���L���C�����悤�ȉ��ł���B

����ƁA�ǂ��������Ƃ��N���邩�B

�N���[�N�E�e���[�̃n�C�f�����A���[�E���[�K���̃n�C�c�̂ق����A�����������Ă��܂��I

�Ƃ��ɁA�f�l���������i�f�l�Ƃ����\���͂��܂�悭�Ȃ����j�B

���ꂪ�A�u�n�C�E�m�[�g�̕s�v�c�v�ł���B

���̌�A���[�E���[�K���͂Q�T���߂��ĉ����o�Ȃ��Ȃ�A�N���[�N�E�e���[�͂W�O���߂��Ă��������y�₩�ɑ������B

���́A���y�I�ɂ͂̓��[�E���[�K���̂ق����D�݂����A���t�Z�p�𓐂݂����̂́A�e���[�ł���B

�R�R�ň��l�ɎˎE���ꂽ���[�K���́A���łɉ����o�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA���y�ƂƂ��Ă͂���Ӗ��A�K����������������Ȃ��B

�����Ẵz�[���Z�N�V�����̈Ⴂ

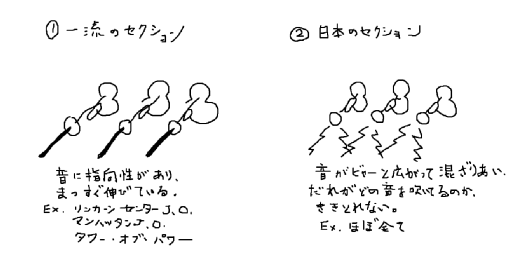

�ȉ��ɁA�A�����J�̈ꗬ�I�[�P�X�g���ƁA���{�̃g�����y�b�g�Z�N�V�����̉��̏o�����A�}�������Ă݂��B

�@�́A���̉��ɐc������A���������Ă���B���ćA�́A�肫��Ńv���X���Đ����Ă���̂ŁA�S�̂����邳���B

���ꂪ�A�����A���{�̃o���h���Ɋ����Ȃ��Ƃ��闝�R�ł���B

�h�g�b�v�h�ƌ����郌�x���ł��A���l�ł���B

���ق�����c��܂�

���܂ɁA�ق�����c��܂��Đ����l������B

�������A�{�l������Ŗ����Ȃ�A���̐l�̎��R�ł���B

�������A����͂��̐l�́A�P�Ȃ�Ȃł��邱�Ƃ������B

�܂��A�������ɉ��A�֊s�̂ڂ₯���A�d�����ȉ��ł����Ȃ��B

�u�����͖j��c��܂����ƂŁA�����ӂ��悩�ɂ��Ă���̂��v

�Ǝ咣����l���A���邩������Ȃ��B

����Ȃ�A�ق�����c��܂����A�}�E�X�s�[�X��傫���������������B

�Ȃ��A�f�B�W�[�E�K���X�s�[�̉����d�����Ȃ炸�A�X�s�[�h������̂́A���|�I�ȑ��ƁA���̈��͂����邩��ŁA���ϓI�ȑ̊i�̓��{�l���A�^������ׂ��ł͂Ȃ��B

�����I�ɁA�����ċ@�\�I�ɉ��t����ɂ́A���̒��͂˂ɋ����ۂׂ��ł���B

����̂悤�Ɂu�X�s�[�h�v���d������鎞��ɂ����ẮA�Ȃ����炾�B

���뜜�����X��

�����̊w���̒�����t��ł́A���y�����łȂ��A�u�_���X�v����I����悤���B

����́A�����ւ�뜜�����X�����B

�������ł��Ă��Ȃ��i�K�ŁA�����������ׂėx������̂����肵�Ă���B

�܂�łǂ����̍��́A�q�������̂悤���B

�w�����x���ŁA�W�q��ړI�ɂ���ׂ��ł͂Ȃ��B

�^���ɉ��y�����Ɏ��g�ނׂ����B

�{�l�����������I�ɂ���Ă���Ȃ�܂��������A����������A���t���w�����Ă�点�Ă���Ƃ���ƁA���ꓹ�f�ł���B

���ɂ́A�x�邱�Ƃɖ{�ӂł͂Ȃ����k�����邾�낤����A�C�̓łł���B

���������l�́A���ЁA�������͂ɕ������A�u���͂��ǂ�܂���v�ƁA�錾���Ăق����B

���������Ċς�

�S���ŁA���ꖳ���̃R���T�[�g�������Ă���B

�����ɂ́A�����ʂƈ����ʂ�����B

�����������̂����ɐڂ��Ă���ƁA�����u����Ȃ��̂��v�ƂƂ炦�Ă��܂��B

�n���s�s�ł������y�≉�t�ɐڂ���@��͂Ȃ��Ȃ��Ȃ����A���ԂƂ����̗]�T�̂�����́A���ЁA�u�u���[�m�[�g�����v��u�T���g���[�z�[���v�ȂǂŁA�{��̉��ɐG��Ăق����B

�����āA�ł��邾�����ߋ����ŁA�������ǂ�Ȃӂ��ȃ^�b�`�ŁA���ʂŏo�Ă��邩���A�m�F���Ă��炢�����B

�����炭�A������邾�낤�B

���������ꂪ�A����I�Ȑi���̂��������ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B

�������ꗿ�́A���ꑊ���̉��Ɖ��y�ʼn����Ă����B

���ǂȂ�Ƃ��炾��

�e���r�ł悭�A���t�y���̎w���҂����k���ǂȂ���A���k�͗܂𗬂��A�������Ɂu�I�[�f�B�V�����v�Ɖ]�����̑I�������ŁA���i���Ă͊�сA�����Ă͔߂��݁A���Ă���̂����������B

����́A�����ւ�A���������B

�ǂȂ�����A�������肵�Ă���w���҂́A�����̊NJy��ɑ��閳�����E���\�͂�������ɉ����Ă���̂ł����āA�����Č����́A���k���ɂ���̂ł͂Ȃ��B

���k�́A��B�̑��x�Ɍl���͂����Ă��A�K�ȁu�d�g�݁v���w�ׂA����ł����܂��Ȃ�B

����A�\���̕�ɂł���B

�l���Ă݂Ăق����B

���̐搶���A���܂��y����A���Ȃ��̑O�Ő����Č��������Ƃ����邾�낤���B

�����Ȃ��̂ł���A�����Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B

�����͐����Ȃ��̂ɁA���k�ɑ��ē{��Ƃ����̂́A������k�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B

����ȕ�������́A�������Ƒ���ׂ����B

�Ȃ��A�y�����搶�Ȃ�A�����Ă��������낤�B

�����z�^�̈��

�ȉ��̉f���́A�����J�[���Z���^�[�E�W���Y�E�I�[�P�X�g���ł���B

�g�����y�b�g�́A��O����A�}�[�J�X�E�v�����^�b�v�A�P�j�[�E�����v�g���A���C�A���E�J�C�U�[�B

���ɍ���̂��A�E�B���g���E�}���T���X�ł���B

�r���łR�l�̃o�g�����W�J����邪�A�����������ł��邱�Ƃ��킩��Ǝv���B

�����āA�n�C�m�[�g�����ʂłȂ��A�X�s�[�h�i�^�ɏW�߂��A�ׂ����j�ł��邱�Ƃ��B

�ƂĂ��A�Â��ł���B

https://youtu.be/CL0HgC1jbNI

�����K�̌���

���̓����K���J�n���āA30���o���āA�]�v�ɐO���d���Ȃ�i�U�����Ȃ��Ȃ�j�悤�ł́A���̃A�b�v�@�͊Ԉ���Ă���B

���������K������A10������30����A30������1���Ԍ�A�Ƃ����悤�ɁA�ǂ�ǂ̏o���X���[�X�ɂȂ�B

�����Ȃ��Ă͂��߂āA�t���[�Y�╈�ʂɎ��|����ׂ��Ȃ̂����A�w���ł͑����̏ꍇ�A�����o�Â炭�Ȃ�������ɁA�S�̗��K���n�܂�B

���̂��߁A���t�̑��ɂ̓X�g���X�����܂�A���t���鑤�ɂ͋��|�����~�ς���B

���z�ł���B

������J��Ԃ��ɂȂ邪�A���K���Ԃ����������ƂɁA�����́u�B�����v���o���A����ł������A�ƂȂ�₷���B

�����I�ȗ��K�ɂ����ẮA�l��1���ԁA�S�̗��K2���ԁB

���ꂭ�炢�ŏ[�����낤�B

���Ƃ́A�V�ԂȂ�A����ɍs���Ȃ肷������B

�Ԉ���������ɂ����玞�Ԃ������Ă��A�O�͏��߂邵�A�������͑������A�����Ȃ�Ǝ����́u�v���C�h�v����邽�߁A�l�Ԃ͑��l�̈������]���͂��߂�B

���������������@�ŏ�B���������������A�����Ă����Ă����̐l�͗��K�𑱂���B�Ȃ��Ȃ�A�y�������炾�B

�����āA���Ԃ������^�����n�߂�B

10���́A���̃��j���[�A����10���͂���A�Ō��10���A�͂��A�ł�������A���āA�n�߂܂��傤���Ƃ��������ł���B